スターフルーツ詳細

|

||||||||||||||||||||||

原産地:熱帯アジア |

||||||||||||||||||||||

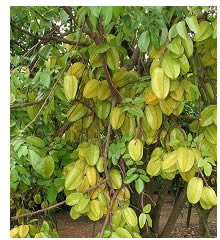

| 熱帯原産の小高木。スターフルーツの原産地については、この果樹がきわめて古くから、栽培分布していた関係で、マライ地方モルッカ群島、インド、ジャワなど、各種の説があって、確定してはいません。 中国ではかなり古い時代から知られ、その後ヨーロッパ、 熱帯アメリカ地方へも伝わっています。 現在中国南部、台湾、フィリピンはきわめて普通に栽培されています。 沖縄にはハワイ、台湾あたりから導入されています。 当ショップの契約農家さんが育てたスターフルーツは、沖縄で品種改良 された新しいスターフルーツです。従来の品種より糖度があり、酸味とのバランスが絶妙の逸品です。 |

||||||||||||||||||||||

スターフルーツは高さ、5〜10mに達する常緑の小高木です。 スターフルーツは高さ、5〜10mに達する常緑の小高木です。本来雨の多い地域で栽培されているので、乾燥地よりは、湿地に向いています。樹皮は、暗灰色で、横にしわがあります。 葉は羽状複葉で、9枚〜11枚の小葉が対生します。 スターフルーツの花は小形で、葉腋、または古い枝から生じて、短い花序をなします。 スターフルーツの花の色は桃色で、芳香を有します。 スターフルーツの果実は卵形、ないし楕円形で、長さ10cm、横に切ると切口は星形をしています。 果皮は平滑で、光沢があります。スターフルーツの果肉は半透明で、汁が多く、未熟時は緑色ですが、熟すると黄色になります。 肉質と味は未熟時の緑色のときは、酸味が強く梅のような芳香があり、熟すと、甘味が増し生のまま、あるいは、煮たり、焼いたりして、食後の果物として供されますが、切って薄片とし、塩水に浸して食べると、一種の風味があります。 スターフルーツは、ペクチンを含むのでゼリーとしても好適です。 また近年は、かんづめとして利用されはじめています。 果汁は、氷水に入れて砂糖を加えると、清涼飲料水となります。 |

||||||||||||||||||||||

| スターフルーツは、一般にはっきりした品種はなく、果実の味によって酸味種と甘味種に大別されています。両種の区別は、困難ですが、大体において、花弁が濃紫色で、果実の濃黄色のものは酸味種、それらの色のうすいものは甘味種です。台湾にはピットウ(蜜桃)、ペイシトウ(白系桃)、チェピントウ(青鼻桃)、スントウ(酸桃)などの品種が、ジャワでは、ベレンベン・マニスとシンガポールなどの品種名が知られています。 | ||||||||||||||||||||||

| スターフルーツは、熱帯で、比較的雨の多い地帯に適します。 栽培は、容易で、土壌は湿度保持のよい、土層の深い肥沃地を好みます。 スターフルーツの繁殖は普通種子によりますが、取木、または接木によっても繁殖できます。種子による方法は、塩分を除去した砂などを用土にして、4月ごろ播種すると、約半月で発芽します。 本葉が展開するころに、培養土のはいったポリポッドに移植、その後、 さらに苗床で養成して、発芽から2〜3年後の、50〜70cmぐらいの高さになったときに、早春のころに栽植距離3m間隔で、定植します。 定植するときは、腐植物を、十分に植え穴に施してから植付すると、その生育もよくなります。定植後、30〜40cmの部分で、一度剪定 しておけば、その後は放任しても、樹形が乱れることはありません。 播種後6〜7年目で着果し、6月〜9月ごろ開花して、7〜11月ごろスターフルーツの果実が収穫できます。定植7〜8年後の成木で、300〜500個の果実をつけ、年間50〜100kgとれます。 1934年以後に、沖縄県農業試験場に導入試作されたスターフルーツの甘味種、酸味種の例では、6〜7月に開花し、9〜10月に着果収穫されましたが、樹木の生育もよく実もよくつきました。 |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||